MySQL架构的理解分析

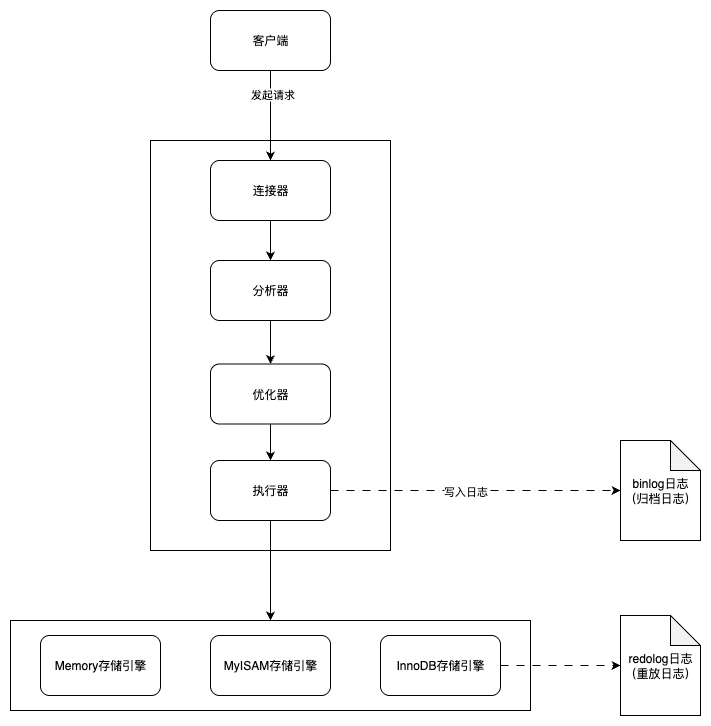

MySQL的核心由Server层、存储引擎、持久化数据物理文件组成。

又由binlog日志、undolog日志、redolog日志为数据安全和稳定提供保障。

Server层

由连接器-->分析器-->缓存(mysql5.8之后被弃用,不再深入了解)-->优化器-->执行器组成

连接器: 主要负责访问权限校验

# 可使用该命令查看数据库的所有连接状态,如果存在大量sleep连接,这需要及时清理,避免数据库连接资源紧张

show processlist;建立连接的过程较为复杂且耗时,所以尽量使用长连接,也就是我们常用的连接池模式,一个长连接一个线程使用完后不断开,继续由其他线程使用,这样几乎就相当于省略了创建连接的过程。

分析器: 分析关键字和sql语法是否正确

优化器: 确认SQL执行先后顺序(确认是大表驱动小表还是小表驱动大表)、以及选择最优的索引,从而生成最终的执行方案。

执行器: 操作具体的存储引擎,并返回执行结果

Server层负责处理、解析、优化执行的SQL语句。

负责访问者权限的认证。

各类SQL函数以及存储过程功能,也都是由Server层提供的。

数据的复制、备份、恢复功能也是Server层提供的。

其中恢复功能所依赖的binlog日志,就是Server层的日志系统。

binlog日志(归档日志)

binlog日志里记录了些什么数据?

binlog日志里主要记录所有会修改数据库数据的SQL语句,也就是INSERT、UPDATE、DELETE等SQL语句。

例如SELECT语句,只是查询数据,并没有对数据库数据进行修改,所以,binlog 日志里不会记录SELECT语句。

binlog日志主要用来做什么的?

binlog日志属于是MySQL的归档日志,主要用于数据复制和恢复。

例如MySQL的主从架构,从节点的数据就是从主节点的binlog日志来的。

例如数据库服务出现异常,则可以根据binlog日志来进行数据恢复(结合redo log日志一起进行恢复)。所以生产环境一般都建议开启binlog日志,但是需要注意binlog日志的大小,要注意设置合理的binlog日志的留存时间,否则会出现binlog日志占满服务器磁盘空间,最终导致服务不可用的情况。

存储引擎层

存储引擎:主要负责存储数据和磁盘进行交互,以及向外(执行器)提供ibd磁盘文件数据的读写操作接口。

存储引擎MyISAM不支持事务。

存储引擎里innodb是mysql5.7之后才有的,是MySQL的默认存储引擎,支持事务, 事务隔离级别是可重复读 ,拥有行级锁,以及属于自己的日志系统,redo log日志和undo log日志。

存储引擎里有个BufferPool缓冲池,主要用来缓存SQL操作所设计到的数据所在的数据页(一个数据页里存在多条数据),如果BufferPool里不存在数据,则存储引擎会先从磁盘文件里将涉及到数据的数据页,读取到BufferPool里,然后再去进行操作。

undo log日志(回滚日志)

undo log日志里记录了些什么数据?

记录了数据修改前的数据镜像。

如:

insert语句,就会记录插入行数据的主键Id(用于回滚时删除)。

update语句,会记录执行update修改数据前的旧数据(用于回滚时恢复旧数据)。

delete语句,会记录被删除数据行的完善数据(用于回滚时重新插入)。

undo log日志里除了会记录更新等操作的数据以外,还会记录以下即可基本的数据。

事务id(trx_id):就是表明这一行undolog数据是属于哪个事务的,是哪个事务进行的操作。

回滚指针(roll_pointer):用于指向上一个版本的undo log日志记录。具体示例可参考《 MVCC机制解析 》。

undo log日志主要用来做什么的?

主要用于支持 事务的原子性 (一个事务中所有的操作,要么都执行,要么都不执行)和 MVCC多版本并发控制 (《 MVCC机制解析 》),提供数据回滚所需的历史数据依据。

redo log日志(重做日志)

redo log日志里记录了些什么数据?

记录了所有对innodb存储引擎表的数据页的修改更新操作。但是和binlog日志不同,redo log日志记录的是数据页的物理变化,而不是向binlog日志一样记录的SQL语句。且redo log日志是 顺序写入 (性能要高于随机I/O)(binlog日志是 追加写入 ),空间大小是固定的,写满后会循环覆盖。

redo log日志主要用来做什么的?

主要用来数据库突然崩溃后恢复数据的。

持久化数据物理文件

innodb存储引擎的物理文件为 表名.ibd

MyISAM存储引擎的物理文件为 表名.myd(数据文件)、表名.myi(索引文件)